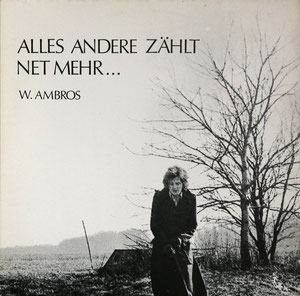

von Kristoffer Leitgeb, 21.09.2018

Der Urknall und zehn andere Manifestationen Wiener Rebellen- und Poetentums.

Die Qualität aufmüpfiger und gesellschaftskritischer Musik oder Kunst im Allgemeinen lässt sich sicherlich zu einem guten Teil daran messen, ob ihr inhaltlicher Sprengstoff und die Brisanz auch Jahrzehnte später noch spürbar sind. Sowas bedeutet natürlich nicht, dass das im Hier und Jetzt ähnlich gut Mauern einreißen könnte oder heutzutage genauso gut geeignet wäre, für Skandale zu sorgen. Aber wenn der kreative Finger in offene Wunden gelegt und mit dem Status Quo abgerechnet wird, dann muss auch zeitlich ganz weit weg davon zumindest das Gefühl des Mutigen und Kritischen in der Luft liegen, die Stimmung von anno dazumal greifbar sein. Es ist dieser Umstand, der für die Außergewöhnlichkeit der größten Punk-Alben sorgt. Traditionell kennt auch der Folk, umso mehr in seiner rockigen Variante und in der Tradition eines Bob Dylan, genau diese Facetten und gleichen Hürden. Das gilt sogar dann, wenn im tiefsten Wiener Dialekt gesungen und für ein absolutes Minibudget musiziert wird. Vielleicht ja dann gleich noch einmal eher. Zumindest lässt Wolfgang Ambros keinen Zweifel daran, dass das Heranbrechen des Austropop in Form seines Debüts den Geruch makaber-sarkastischer Rebellion mit sich bringt.

Allerdings nicht nur das. Rein musikalisch ist das Rezept zwar auch dank der mangelnden Ressourcen eher einfach gestrickt, kreist letztlich beinahe alles mit Ausnahme des in Ansätzen extravaganten Instrumentalfinales von Closer I Bin Nur A Pompfinewra um die akustische Gitarre in den Händen des nicht einmal 20-jährigen Ambros. Das ist alles andere als schlecht. Einerseits haben schon Nobelpreisträger so angefangen und andererseits wird trotz fehlender Backingband an Akkordeon, Klavier, Synthesizer oder Schlagzeug ganz gefällig musiziert, während hin und wieder sogar Streicher orchestrales Flair mitbringen. Insofern wird es trotz einfach gestrickter Songs nicht wirklich langweilig, was aber unter anderem auch deswegen nur peripher mit der Musik zu tun hat, weil selbst die näselnde, dünne Stimme des jungen Austropop-Veteranen genug der Aufmerksamkeit verlangt, dass es nicht viel mehr braucht. Das passende Tempo dahinter, ein bissl locker gezupft oder geklimpert und mit einer einigermaßen eingängigen Melodie ist auch schon alles soweit angerichtet.

Angerichtet in Wahrheit weniger für den Sänger, sondern den damals noch absolut unersetzbaren Mann dahinter, der da Josef "Joesi" Prokopetz heißen sollte. Der war Ambros' Mitschüler und Teilzeitpoet, als solcher auch Urheber des einen Liedes, das selbst die unösterreichischsten Einheimischen umgehend an den prägnanten eröffnenden Akkorden erkennen müssen. Und weil Da Hofa gar so einprägsam ist, kommt man mitunter fast in die Verlegenheit zu vergessen, was für ein lyrisches Gustostückerl die Österreicher da 1971 vorgesetzt bekommen haben. H.C. Artmann oder Georg Kreisler hätten ihn nicht besser hinbekommen, den oft als Urknall des Austropop angesehenen Debüthit, dessen schleppend-beschwingtes Gewand einen idealen Kontrast zu Ambros' monotonem, unmelodischem Vortrag bieten. Seitdem ist der ungeliebte Hofa, diese tragische Gestalt, die je nach Ansicht der Nachbarn oder der Hausmeisterin Mörder und Ermordeter gleichzeitig ist - also quasi "Schrödingers Hofa" -, eine legendäre Figur.

Zurecht, allerdings nicht in der Form, dass das darum gebildete Album ein solches Schattendasein hinter dem Klassiker fristen sollte. Denn gerade die ähnlich bösen und mit Todesschwärze eingefärbten Songs überflügeln ihn sogar. An der Spitze ein sarkastisches Plädoyer für die ältere Generation, das mit ordentlichem Drive und netter Bridge aus Keyboard und Bluesriffs aufwartet, und deren Rückwärtsgewandtheit und Veränderungsresistenz bis in die Monarchie zurückverfolgt wird. Nur um im Refrain und ultimativ im angriffigen Finale verdiente Ruhe für die Betagteren einzufordern:

"Von mia aus gwehnts eich es Otman o

Nehmts ma in da Wüstn 's letzte Wossa weg

Sperrts de Waisnheisa zua

Nur lossts ma de oidn Leit in ruah

Frogts an auf'n Goign wos a murgn mocht

Schmierts de Kiachn zuckerlrosa au

Hobts zum Lebn z'wenig und zum Sterbn gnua

Nur losst's ma de oidn Leit in ruah"

Wer sich durch den tief verwurzelten Dialekt kämpft, wird eine textliche Perle finden, wie sie in diesen Breiten selten ist. Das gilt aber interessanterweise auch für den einzigen hochdeutsch vorgetragenen Song, das wehmütig-makabre Der Baum, das sich eines beliebten Selbstmörderplätzchens direkt vor dem eigenen Fenster annimmt. Ultimativer Beleg für die sporadische Todessehnsucht, die anscheinend damals verpflichtende Eigenschaft des Wieners war, ist dagegen das darauffolgende De Bruckn, in dem plötzlich Ambros im Bluesgewand mitsamt Saxophon selbst mit dem Suizid kämpft. Möglicherweise ist es klischeehaft, dass gerade in diesen düsteren Minuten die besten des Albums zu finden sein sollen. Doch in diesen Liedern lebt groteskerweise Ambros auf wie in keinen anderen. Das beweist er auch ganz zum Schluss als Pompfinewra, wenn er darüber sinniert, wer denn nun eigentlich ihn, den Totengräber, einmal eingraben wird.

Man muss auch schlicht und einfach anmerken, dass die Tracks, die weniger in dieses Bild passen, sondern sich in sonniger Romantik ergehen, nur in Maßen zum Mann am Mikro zu passen scheinen und auch durchgehend weniger an interessanten, hintergründigen Zeilen anbieten. Zwar kann man dem Titeltrack zugestehen, dass dank Ambros' leidenschaftlicher Performance und der verträumten Baroque-Pop-Inszenierung mitsamt Flöten, hellen Streichern und Horn ein atmosphärisch starker Moment gelingt, der noch dazu der einsame produktionstechnische Höhepunkt der LP ist. Gleichzeitig rutschen aber die eher banalen und süßlichen Ergüsse wie Du Bist Wia De Wintasun oder I Bin Allan ins Mittelmaß ab und nehmen stilistisch Georg Danzer bzw. Ludwig Hirsch vorweg, ohne dabei mit deren Finesse punkten zu können.

Andererseits wiederum ist der schwerfällige Blues Sexualvabrecha trotz bitterbösen Zeilen der Schwachpunkt des Albums, womit ein bisschen ein Ausgleich hergestellt wird zwischen der romantischen und der düster-bissigen Seite von "Alles Andere Zählt Net Mehr..." Doch das Makabre und der Sarkasmus haben sich auch damals schon als die Stärken des jungen Wolfgang Ambros und des tatkräftig unterstützenden Joesi Prokopetz herauskristallisiert. Werden diese Eigenschaften zelebriert, erlebt man einen frühen Meilenstein österreichischer Musik, der trotz ausbaufähiger klanglicher Aufbereitung mit überzeugender Konstanz starke Minuten anbietet und dabei erfolgreich die gesellschaftliche Norm herausfordert. Nicht im ganz großen Stil, aber offensiv genug, um Radiohörer landauf, landab gegen den Hofa protestieren zu lassen. Allein diese Leistung würde schon einiges an Respekt verdienen, in Kombination mit einer so gelungenen Debüt-LP potenziert sich dieser gleich noch.