von Kristoffer Leitgeb & Mathias Haden, 01.12.2019

Die laut röhrende Rettung eines verlorenen Jahrzehnts.

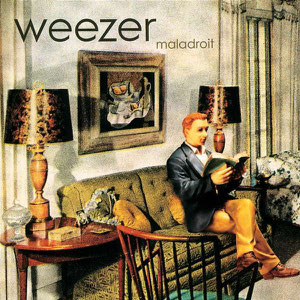

Es gibt sicher gute Gründe, warum man die 00er-Jahre als ein verlorenes Jahrzehnt bezeichnen kann. Gesamtgesellschaftlich, weil wir eigentlich für nichts Zeit hatten außer Krieg gegen den Terror, Neuwahlen und Wirtschaftskrise. Womöglich auch musikalisch, weil mehr Revivals da waren als genuin Interessantes. Zweifelsfrei sicher ist aber, dass es trotz wiederkehrender großartiger, langlebiger Songs eine Dekade zum Vergessen für Weezer war. Und doch ist da diese eine LP, die das fast relativieren könnte.

Denn auch wenn wenig so wirklich grausam war, was Rivers Cuomo und Kollegen so gebracht haben, war auch wenig besser als diese Mäßigkeit mit der Anziehungskraft von trockenem Toastbrot. Nur Toastbrot. Dieses "Green Album" war zwar als Comeback ein Mordserfolg, musikalisch aber limitiert auf in Wahrheit zwei nennenswerte Songs, die immerhin Hits wurden. "Maladroit" geht es womöglich auch deswegen anders an. Immer noch kurz und knackig, genauso beständig im Hinblick auf eine durchdringend melodieselige Poppigkeit, aber gleichzeitig mit einer lauten Wall of Sound, die sich in fast nichts außer röhrenden Pseudo-Metal-Riffs und vielleicht gerade noch euphorischen"Whooooas" und gesanglicher Exzentrik. Das folgt ein bisschen der Formel von Hash Pipe und setzt ungeahnte Kräfte frei, weil harte, bestenfalls halb ernst gemeinte Riffs und eingängige Hooks eine verdammt effektive Kombination sein können, wie das eröffnende Duo American Gigolo und Dope Nose beweist. Ultimativ kategorisieren lässt sich die darin zum Besten gegebene Mischung aus Glam Metal Posertum, Pixies-Distortion und Pop-Punk nicht wirklich, aber sie funktioniert.

Am eindrucksvollsten im melancholisch besungenen Slave und den abgehackt harten Fall Together und Take Control. Beide gesegnet mit störrischer, aber überzeugender Gitarrenarbeit, ist weniger der etwas abflachende Refrain im ersten, sondern eher die dröhnende Härte im zweiten Song der Trumpf der ganzen LP.

Es wäre aber wohl keine Post-Comeback-Weezer-LP würde man nicht trotzdem mit ziemlich kitschigem Pop-Rock bombardiert, der in seiner besten Form textlich cool bleibt und melodisch Gas gibt, wie das Keep Fishin' und Love Explosion schaffen, leider aber auch in süßlich Tiefen abstürzt. Dann kommen Balladen heraus, wie schon am Vorgänger reichlich halbgarer Natur, deren schleppende Riffs trotz kurzer Laufzeit bald einmal totgespielt sind. December oder Death And Destruction klingen entsprechend lähmend und laufen der starken Stoßrichtung des Albums zuwider, sodass von beiden nichts als ein reichlich vielversprechender Songtitel übrig bleibt, hinter dem fast nichts Gutes zu finden ist.

Das sind allerdings mit dem Blick auf das große Ganze verschmerzbare Minuten, auch weil in der bandtypischen Kürze des ganzen Schauspiels definitiv ein Vorteil steckt, der Erschöpfungserscheinungen fast unmöglich macht. Daran, dass die LP ziemlich frontlastig ist und ihre Treffer zum Großteil in der ersten Hälfte raushaut, ändert das nichts. Aber "Maladroit" ist hält sich dank des knackigen, angriffigen Sounds überraschend gut und zeigt relativ eindeutig, wie schon ein Jahr davor ein Comeback hätte gelingen können, wären nur dort die chartfreundlichen Hooks genauso gut verpackt worden wie hier.

K-Rating: 6.5 / 10

Die kleine, unscheinbare Übergangsplatte mit erfreulich niedrigem Nervpotenzial.

Jetzt mal ehrlich: Weezer? Was für ein Haufen halbstarker Schwätzer. Es gibt schon Gründe, warum mir in all den Jahren noch nie die Idee gekommen ist, mal ein paar Zeilen über die nimmermüden Kalifornier zu schreiben. Der triftigste ist sicherlich, dass ich mich angesichts meiner klaffenden Lücken genauso wenig imstande sehe, eine ergiebige Besprechung einer Weezer-Platte zu bewerkstelligen, wie ich mich nicht bemüßigt fühle, diese Lücken mit ebendiesen Platten zu stopfen. Aber es gibt auch andere. Zum Beispiel, dass Rivers Cuomos Präsenz in mir etwas auslöst, dass als unangenehmes, wenn auch nicht unerträgliches Gemisch aus Genervtheit und Unbehagen wohl am besten beschrieben ist. Klar, der Typ hat auch Pinkerton auf der Visitenkarte, aber - noch einmal - ganz ehrlich: dass ich dieses Album nach all den Jahren nach wie vor mit Wohlgesinnung höre, ist mir selbst eines der größten Mysterien. Und dann war da ja noch Maladroit.

Diese kleine, unscheinbare LP inmitten einer durchwachsenen Phase, die ja eigentlich bis heute anhält (man siehe sich nur das vielversprechende Artwork ihrer für 2020 geplanten, neuen Scheibe an). Diese kleine unscheinbare LP, auf der das Quartett aus Los Angeles zeigt, dass es auch weniger nervig geht und dies Post-Pinkerton offensichtlich nur mit der Augmentation durch härtere Stilmittel zu bewerkstelligen sein dürfte. So läuft das vierte Studioalbum der US-Amerikaner wie vom Kollegen richtig herausgehoben sehr stimmig und mit ordentlich Pep ein, serviert mit American Gigolo und Dope Nose eigentlich schon seine zwei dynamischsten Stücke zum Auftakt. Mit dieser Formel empfiehlt sich die Band zwar nicht für weitere Lorbeeren, fördert doch mitunter weitere hübsche und kernige Pop-Rock-Minuten zutage. Gerne klopfe ich dem Kollegen auch zum Lob für das herrlich melodische und gediegene Slave auf die Schulter, dessen Sound hier den wohl schönsten Kompromiss der beiden LP-Strömungen eingeht.

Auch wenn ich wie es scheint pünktlich zur Adventszeit mit einträchtiger und diplomatischer Feder zu Werke gehe, möchte ich an einer Stelle aber doch nachharken: das als "abgehackt und hart" beschriebene Take Control hebt sich zwar mit seinen Rhythmen tatsächlich etwas vom Rest der Platte ab, bleibt aber mit seinem unbeseelten Riff der Trägheit ähnlich zugetan wie das darauffolgende Death And Destruction. Generell bleibt zu konstatieren, dass der zugefügte, dezente Härtegrad der Chemie von Maladroit ziemlich gut tut, die einzelnen Stücke losgelöst vom Albumkontext dafür aber weniger reüssieren.

Deshalb ist es auch abgesehen von den bereits besprochenen Minuten zumindest für mich sehr schwierig, einzelne Stücke herauszuheben, was letzten Ende gleichermaßen Stärke und Schwäche der LP seine dürfte. So selten die dreizehn Tracks auch in nervige Gefilde ausschweifen, so selten präsentieren selbige irgendwelche Momente, die daran erinnern könnten, dass die Band sechs Jahre zuvor einmal die Speerspitze einer Bewegung bildete, auch wenn es nur jene des Pop-Punk war.

M-Rating: 5.5 / 10