von Daniel Krislaty, 20.07.2014

Mit eigentlich nobler Kritik markiert dieses Album neben Mittelmäßigkeit auch größten Widerspruch in sich.

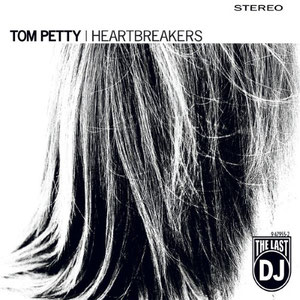

Mit fixen Musikgrößen der Vergangenheit wie George Harrison, Bob Dylan, Bruce Springsteen oder auch Kurt Cobain auf Du und Du fand der Blondschopf, der nunmehr bald 40 Jahre im Geschäft ist, niemals wirklich vergleichbare Anerkennung als Künstler beim weltweiten Publikum oder bei Kritikern. Das soll allerdings nicht heißen, dass das Mitglied der berüchtigten Rock and Roll Hall of Fame und seine Begleitband, die Heartbreakers, weder umfassende Bekanntheit erreichten noch gute Alben rausgebracht hätten, denn der heutzutage oftmals belächelte und selbsterkorene Verfechter der 60er Pop-Ästhetik ist nicht nur jederzeit für eine Hit-Single wie Learning to Fly von Into the Great Wide Open gut, sondern lieferte mit dem noch leicht rebellischen Damn the Torpedoes seiner Anfangszeit sowie den Soloprojekten Full Moon Fever oder Wildflowers sehr wohl auch umjubelte Platten vor dem Herrn. Und ebensolche soll ihm nun im neuen Jahrtausend sogar mit 'deeper' Message dahinter wieder gelingen.

Petty ist nämlich ziemlich angefressen. Angefressen auf die Musikindustrie, deren Akteure und die Richtung in welche sich das 'Geschäft' zu entwickeln scheint. Money Becomes King konkludiert sein Ärgernis jedoch schon früh und bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung. Die bissige Kurzgeschichte führt durch den romantischen Minimalismus und die Scheiss-Egal-Attitüde der Vergangenheit, bevor der verbittert klingende Blondschopf den imaginären Schieberiegler der Zeitlinie auf 'Gegenwart' stellt und sich an dem ganzen Groll daraufhin beinahe verschluckt. Keiner kommt seiner scharfen Zunge aus. Veranstalter, die den doppelten Preis für den Eintritt verlangen, die veränderte Zuschauerschaft, die lästigen Bierwerbungen mittendrin, Radiostationen und sogar der 'genervte' Künstler, um welchen sich doch letztlich alles dreht, dessen Gier nach mehr keine Grenzen kennt.

Wirklich in der Vergangenheit steckengeblieben ist Petty dann beim Titel Dreamville, ein nostalgischer Liebesbrief an seine Heimatstadt Gainesville und seinem ersten Zugang zu Musik. Gestartet als angenehme Klaviernummer ruiniert neben den Bläsern die aufgeblasene Produktion den intimen Rückblick jedoch ein wenig. Leadsingle und Titeltrack The Last DJ hört sich oberflächlich genauso an, wie eine Petty-Single zu tönen hat. Eingängiger Refrain und selbe Arrangements, die sich durch Tempowechsel augenscheinlich unzählige Male reproduzieren lassen, wie er sie schon im Laufe der 15 Jahre davor nicht scheu war, immer wieder neu auszurollen. Dementgegen stimmen bereits die ersten beiden Zeilen des Songs sowie die auch ansonst verlorenen Text des Liedes nicht wirklich mit angesprochenem Pop-Aufbau einer Gute-Laune-Nummer überein. ("Well you can’t turn him into a company man / You can’t turn him into a whore").

Was dem Tausendsassa mit dem eigentlich unterirdischen Joe und When a Kid Goes Bad eingefallen ist, frage ich mich seit dem ersten Hördurchgang. Richtig sauer und jetzt auch laut regt sich Rumpelstilzchen Petty zunächst abermals über die Industrie auf, verleiht dem eigentlich ersehnten Wendepunkt jedoch einen faden Beigeschmack. Ich persönlich bin nämlich nicht der größte Fan seiner überschlagenden Stimme, wenn er's mal wieder wilder angeht. Gleichzeitig steh ich aber Mike Campbells seltenen Möglichkeiten zu zeigen, was er an der Gitarre draufhat, wie auch beim späteren Lost Children, wie immer sehr positiv gegenüber. When a Kid Goes Bad gewinnt man hingegen kaum etwas Gutes ab. Weder die ermüdenden Drum-Loops während den Strophen, noch der stimmverzehrte, an Hard Rock angelehnte Refrain können den Schaden der schwachen Lyrics richten.

Like a Diamond verzichtet auf jenen Schritt, welcher Dreamsville in gewisser Weise das Genick gebrochen hat - nämlich auf ein dickes Orchesteraufgebot. Petty belässt es diesmal bei sanften Piano, kurzen Gitarrensoli und leisen Chorgesängen seiner Band und voilà - so einfach kann's gehen - wir haben den stärksten Track dieser LP gefunden. Das mit akustischer Gitarre begleitete Blue Sunday schlägt in eine ähnlich Kerbe, fehlt es jedoch etwas an Intensität und textliche Finesse. Auf Have Love Will Travel versuchen sich Herren wieder einmal an einem klassischen Rocksong mit Ohrwurmcharakter. Auch wenn dieser für ihre Verhältnisse recht bescheiden ausfällt, markiert Have Love Will Travel eigentlich eines der Highlights des Albums, was wohl nicht unbedingt für höchstes Niveau spricht. Zuletzt verabschiedet sich der Closer Can't Stop the Sun mit einem zweiminütigen Instrumental mit Campbell als Leitwolf und Synthesizer-Experimenten im Hintergrund.

Eine dürftige Liederkollektion, die zwar hier und da tatsächlich arge Schwächen aufweist, aber alles in allem schlicht mittelmäßige Belanglosigkeit verkörpert, wäre da nicht der so wutentbrannte Tom Petty, den wir in einigen Passagen zu hören bzw. spüren bekommen. Klar ist, dass es ihm hierbei vielmehr um seine textliche Aussagekraft als um seine eigene musikalische Neuerfindung ging, doch bleibt auch dieser Aspekt nicht ganz diskussionsbefreit. Sein engstirniger Ärger richtet sich auf all die Gier, die das Musikleben infiziert. Dass der zweifelsfrei etablierte Blondschopf dabei im Grunde jene Hand beißt, die ihn füttert und groß gemacht hat, scheint ihm jedoch nicht ganz bewusst zu sein. Auch sein Status als einer der bestverkauften Künstler überhaupt schreibt er sich wohl ganz allein auf die Federn und nicht einer gelungenen Vermarktung seiner Person. Bei allem gebührenden Respekt sehe ich diesen Rundumschlag etwas unpassend. Ja, damals war das Musikgeschäft bestimmt anders, aber diese profitorientierte Entwicklung ist doch keinesfalls als Lapsus der Industrie, sondern eher - mit etwas Abstand - als Symptom der heutigen Zeit auszumachen. Doch die lauwarme Produktion und generell stümperhafte Qualität von The Last DJ bescheinigen Pettys Kritik ohnehin bloß relativ wenig Reichweite und Bedeutung.