von Kristoffer Leitgeb, 15.11.2019

Verträumt wie eh und je, dafür zäher und mit einem großen Song, der nicht und nicht zur Band passt.

Wird das Bild einer Band oder auch nur eines erfolgreichen Albums nachhaltig von einem Song geprägt, muss das nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Man kann daraus Schlüsse ziehen und sich zukünftig an diesem Stück orientieren, um sich vielleicht dauerhaft im gesellschaftlichen Gedächtnis einzubrennen und entweder unanständig erfolgreich oder anständig beeindruckend zu musizieren. Letzteres ist allerdings doch deutlich weniger wahrscheinlich, weil dieser eine Song oft genug auf kommerzieller Ebene ordentlich abräumt, stilistisch dann aber schwieriger gelagert ist. Beispielsweise könnte Moves Like Jagger damals Maroon 5 davor bewahrt haben, langsam, aber sicher aus dem breiten Blickfeld zu verschwinden. Stattdessen wurde man immer präsenter und immer unausstehlicher. Vielleicht ja doch ein Pakt mit dem Teufel. Es gibt noch ein paar solcher Beispiele, die uns aber alle nicht wirklich zu den Cranberries führen, weil die zu Zeiten ihres zweiten Albums mit einem ganz anderen, sehr eigenen Phänomen zu kämpfen hatten.

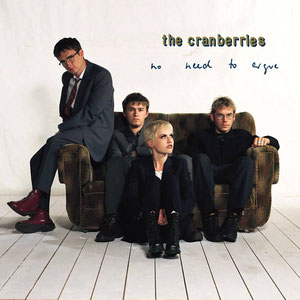

Andererseits ist von einem Kampf nicht so wirklich viel zu spüren. "No Need To Argue" war ein Top-Seller auf schnellem Weg zu Multi-Platin und an die weltweiten Chartspitzen, was für die Iren letztlich nicht einmal die gesamten 90er über halten sollte. Trotzdem trifft man gerade beim Blick auf diesen durchschlagenden Erfolg auf ein musikalisches Paradoxon, das zuallererst einmal die Erwähnung eines lange nachhallenden Moments des damaligen Alternative Rock erfordert. Zombie hat sich als eine goldrichtige Leadsingle erwiesen und war zwar nicht gerade ein zweites Smells Like Teen Spirit in puncto charttechnischer oder künstlerischer Wirkmacht, aber der Song hat auch wegen seines einprägsamen Videos die Jahre überdauert. Mit Recht, muss man sagen, auch wenn man gerne darauf herumreiten könnte, dass Dolores O'Riordan ihre prägnante Stimme über die Maßen strapaziert und damit deren Grenzen speziell im Refrain überschreitet. Das macht aber deswegen nichts, weil der wütende, in seinem Aufbau und dem rauen Klang der dröhnenden Riffs dem Grunge verpflichtete Song von seiner unkaschierten Emotionalität lebt. Mit ungewohnt politischer, den Jahrzehnte anhaltenden, blutigen Kampf um Nordirland thematisierender Botschaft ist es eine Power-Ballade - for the lack of a better word - der gewichtigeren Sorte und mit tugendhaftem Unwillen, bandtypisch dezent zu klingen oder die soundtechnischen Kanten abzuschleifen. Stattdessen sind es ultimativ atmosphärische Minuten, deren scharfer Kontrast aus den gespenstisch besungenen, in schwelender Ruhe gehaltenen Strophen und dem plötzlich einsetzenden, drückend lauten Ausbruch im Refrain bestmöglich zur Geltung kommt, genauso wie auch O'Riordans eigentlich so sanfte Stimme in diesem für sie ungewohnten Setting einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt wie nie sonst.

Genau das bringt uns allerdings an den Punkt, wo diese LP ein bisschen an sich selbst scheitert. Denn trotz insgesamt ernsterem textlichem Fokus und einem abseits der Leadsingle zumindest minimal raueren Klang erlebt man hier eigentlich nichts als eine Fortsetzung des Debüts. Das hätte prinzipiell seine Vorzüge, würde die trockenere Produktion nicht dafür sorgen, dass der schwebende, verträumte Klang aus dem Jahr davor ersetzt wird durch einen zwar leichtgewichtigen Indie-Rock, der aber nie diese Atmosphäre aufbauen kann. Ergo erschöpft sich der Sound des Albums recht schnell, sofern er überhaupt einmal wirklich funktioniert. Selbst Opener Ode To My Family ist trotz seines offenkundig liebevoll gebastelten Arrangements und leichter Einflüsse aus dem Celtic Folk nicht viel mehr als eine passable Übung im Mid-Tempo-Pop-Rock, dem auch eine durch Double Tracking sich selbst tatkräftig unterstützende O'Riordan nicht viel geben kann. Deswegen sind in Wahrheit die nur sporadisch im Hintergrund wahrnehmbaren Streicher das klangliche Highlight der Eröffnung.

Und spätestens mit dem Anbruch der zweiten Albumhälfte ist man sich dann sicher, dass nicht mehr viel kommt. Von da an läuft die Sache zunehmend im gleichen Trott und die luftigen Riffs von The Icicle Melts gehen genauso eindruckslos an einem vorbei wie der verfehlte, weil abseits der wiederum starken Streicher ziemlich lahm und ideenlos dahinplätschernde Versuch, die verträumten Hits des Vorgängers zu replizieren, Dreaming My Dreams. Dass diesem gemächlichen Lauf der Dinge aber auch arrangementtechnisch nicht einfach so durch ein bisschen Pomp beizukommen ist, beweist Daffodil Lament, das über sechs Minuten lang mit reichlich Ambitionen, aber ohne wirklichen Nachhall mäandert. Lediglich zu Beginn des Songs wähnt man sich in etwas legitim Epischem, zu dem vor allem O'Riordans bald einsetzender, langgezogen in den sphärischen Riffs verhallender Gesang beiträgt. Die gesamte Laufzeit trägt weder das noch der kurze Anflug von kraftvollem Nachdruck, der die stimmungsvollen Zupfer an der Gitarre mit trabendem Bass und wuchtigen Drums kombiniert.

Und deswegen wird man sich hier großteils darauf beschränken müssen, mit durchschnittlichen Minuten vorlieb zu nehmen oder aber tunlichst die Ohren auf die ersten paar Songs zu fixieren. Dort wird nämlich Zombie vom locker, folkigen Rocker I Can't Be With You und den eindeutig effektivsten Rückbesinnungen auf die Stärken des Debüts umrahmt. Twenty One und Empty bewahren sich musikalisch die schwebende Leichtigkeit, einmal mit unaufdringlichen Riffs in klassischer Stephen-Street-Manier, dann mit tänzelndem Klavier und Congas, die zwar äußerst gelungen den flehenden Charakter des Songs widerspiegeln, dabei aber gekonnt jeder Schwere fernbleiben. Gelingt sowas, dann gesellt sich auch sofort eine Sängerin dazu, deren unverwechselbare Stimme im Refrain langgezogene Noten in die Höhe treibt und damit gleichermaßen emotional klingt und im Zusammenspiel mit den einsetzenden Streichern Dramatik vermittelt, ohne dadurch zum Ballast für die Musik zu werden.

Irgendwann wird man sich aber doch der Tatsache bewusst, dass ein zweites "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" nicht in Sicht, vielleicht auch überhaupt nicht möglich ist. Deswegen ist nicht nur Zombie, sondern auch der wenig beeindruckende, aber einprägsame raue Mid-Tempo-Rock von Ridiculous Thoughts eine willkommene und unbedingt notwendige Abkehr von der ursprünglichen Erfolgsformel der Cranberries. Die geht hier nämlich dank einer weniger dem verträumten Charme verpflichteten Produktion nicht auf. "No Need To Argue" klingt dagegen etwas karger, trockener und damit zwar so, als wollte es ein ernsteres und gewichtigeres Album sein, nur ohne das abseits der Leadsingle je wirklich zu schaffen. Nachdem selbiges aber sogar auf dem Debüt gelungen ist und dort den besten Song hervorgebracht hat, fragt man sich ein bisschen, warum es hier so selten aufgehen will. Umso dringlicher scheint diese Frage in Anbetracht dessen, dass mit dem wuterfüllten Unterton von Zombie das stärkste, wichtigste und einzige wirklich nachwirkende Lebenszeichen der LP geblieben ist. Das ist schade und erklärt, in Anbetracht dessen, dass diesem Ausreißer nie so wirklich eine griffige Fortsetzung gefolgt ist, warum es irgendwann sehr still um die Band geworden ist. Der große Moment im Rampenlicht, den die Cranberries mit "No Need To Argue" genießen durften, sei ihnen trotzdem vergönnt, auch und nicht zuletzt weil die Iren trotz offensichtlicher Mängel immer noch weit von einem wirklich schlechten Album weg sind.