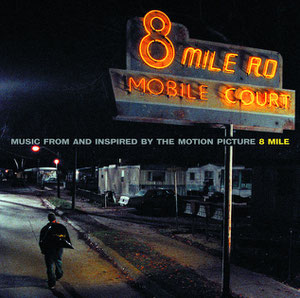

von Kristoffer Leitgeb, 04.08.2017

Hip-Hop-Frontrunner stellen sich an, um eines zu beweisen: Eminem hat nicht umsonst die Hauptrolle.

Wenn man nicht alles selbst macht, dann kann man es erfahrungsgemäß auch gleich bleiben lassen. Es wird nichts daraus, die Mühe kann ruhig einem Sparprogramm zum Opfer fallen. Das erspart einem Ärger. Oder aber man macht wirklich quasi alles selbst und geht sogar so weit, dass man in der eigenen Film-Autobiographie den Hauptdarsteller macht, weil es jeder andere garantiert versauen würde. Da sind wir voll bei Eminem, nur so kommt was G'scheites raus bei dem Ganzen. Jetzt hat "8 Mile" andere Schauspieler gebraucht und es hat trotzdem funktioniert mit einem der erinnerungswürdigeren Musikfilme. Vielleicht muss man da anfügen, dass wenige eine verbrauchte Mutter eher hinbekommen könnten als Kim Basinger. Nicht viel an Umstellung für sie. Auf alle Fälle ist das vielleicht der Grund dafür, dass auf dem Soundtrack auch plötzlich viel mehr Leute am Werken sind als nur der große Zampano, um den sich alles drehen sollte. Und siehe da, das Kunststück der brüderlichen Inklusion wird fast zum Fiasko.

Wobei der Begriff Fiasko eigentlich Turbulenzen vermuten lässt. Solcherlei kennen die sechzehn Songs in dem Sinne nicht. Den Eindruck zementiert allein schon Eminem selbst ein, mit seinen wenigen, aber einschüchternd treffsicheren Beiträgen. Dass der erste davon mit Lose Yourself zu seiner ersten wirklichen Motivationshymne geworden ist, ihn auch noch in der Gangart glatter, zunehmend popnaher Produktion bestätigt hat, mag für die Zukunft nicht die besten Auswirkungen gehabt haben, dafür kann der starke Song aber nichts. Die simple Klavier-Hook lässt mitsamt dem knochigen Riff genug Raum für einige der stärksten Verses, die er in seiner Karriere zu bieten hatte. Nicht, dass sie technisch sonderlich anspruchsvoll oder inhaltlich für Schockwellen gut wären, aber diese Kombination aus allzu spürbarer Leidenschaft und dem perfekten Flow, die ist schwer wegzuargumentieren. Jetzt war das früher auch schon da, keines der drei bis dahin veröffentlichten Alben lässt große Zweifel daran, aber die damals zum Standard seiner Raps gewordene Humorlosigkeit ist es, die schon "The Eminem Show" das nötige Gewicht verliehen hat und zusammen mit den Rap-Rock-Avancen auch hier Auftrieb gibt.

An anderer Stelle lässt er sich mit dem stockenden Rhythmus von 8 Mile ein bisschen zu sehr gehen, vergisst die Dynamik, die den starken Sound über sechs Minuten frisch halten und den Track zu einem weiteren Klassiker machen könnte. Dafür gibt es aber auch das finale Rabbit Run, das in aller Kürze viele der besten Eigenschaften von Eminems Repertoire vereint. Zwar ist Horrorcore Geschichte, doch der drückend pochende Beat und die infernale Stimmung, die die eingebauten Synths vermitteln, nehmen das Jahre später "Relapse" abschließende Underground vorweg, ohne dabei ähnliche Lethargie aufkommen zu lassen. Stattdessen feuert er mit allem Nachdruck, den er seinen Rhymes mitgeben kann, aus vollen Kanonen, lässt sich an einem Punkt nieder, der die glasklare Produktion der im gleichen Jahr veröffentlichten LP und die vermeintliche Verrohung der "Marshall Mathers LP" vereint. Wo soll da die Kritik herkommen?

Folgerichtig trifft sie andere. Beschlagene Leute immer noch, aber hier selten überzeugend und zwischen offensichtlich deplatziertem Wirken und schlichter Trägheit schwankend. Dem entzieht sich insgesamt eigentlich nur 50 Cent. Dass es gerade dieser, eigentlich der langweiligste aller rappenden Weltstars, sein soll, spricht jetzt nicht gar so sehr für ihn als viel mehr gegen die übrigen Beteiligten. Wobei es zweifellos hilfreich ist, dass sich Eminems wenig lebhafte Produktion selbst auf dem mäßig anziehenden Places To Go noch ziemlich gut mit dem ewig lustlos klingenden Halb-Dollar-Mann verträgt. Mit dem tempobefreiten Synth-Sound wird man zwar weniger warm, aber an der Harmonie des Gesamtpakets hakt es zumindest nicht. Am besten ist er aber trotzdem an anderer Stelle, nicht im ordentlichen Wanksta - was genau ist die Verbindung zum Film? -, sondern gleich zu Beginn und das nur als kurzer Gast im mit Eminem, ihm und Obie Trice etwas vollen Love Me, das sich der düstersten Rock-Instrumentierung hingibt, die Marshall Mathers hinbekommt.

Der Soloflug von Obie Trice ist dagegen ebenso einfalls- und anziehungslos wie der komplett unerklärliche Auftritt von Nas, der nichts mit dem Film zu tun hat und trotzdem U Wanna Be Me beiträgt. Dass das floppt, hat hauptsächlich mit der grässlichen Piano-Hook und dem formlosen Beat zu tun, die den Song zu einer äußerst anstrengenden Angelegenheit machen. Was sich nebenher noch so auf Albumhälfte zwei tut, ist auch kaum einer positiven Erwähnung wert. Der von allen denkbaren Seiten betrachtet komplett deplatzierte Auftritt von R&B-Sängerin und stimmlicher Rod-Stewart-Schülerin Macy Gray scheitert eigentlich mit dem ersten Ton, weil sich nichts davon auch nur irgendwie in den Kontext des Albums und Films bringen ließe. Ganz abgesehen davon, dass es fades Gedudel ist. Ähnlich wenig gibt einem Wasting My Time, musikalisch irgendwo in den Untiefen des R&B-Hip-Hop-Pop begraben, genauso wie auch Xzibits selbstverliebtes Spit Shine nur im störrischen Durchschnitt landet.

Selbstverliebter Durchschnitt ist ein gutes Stichwort, denn thematisch ergibt sich relativ wenig außer das Abfeiern des eigenen außergewöhnlichen Daseins. Rakim macht genau darin immerhin noch eine ziemlich gute Figur, nennt seinen Beitrag zum nicht mehr allzu großen Ganzen aber eben auch R.A.K.I.M. und räumt damit Gedanken an eine mögliche interessante Zeile relativ rasch aus dem Weg. Spätestens dann fragt man sich allerdings: Können die leicht alle nix? Vermutungen gehen in Richtung eines Nein, das Hip-Hop-Duo Gang Starr ist aber ziemlich allein auf der Butterseite des Albums, sieht man von Eminem selbst ab. Battle mutet aber auch anders an als der überwiegende Rest, quirlig, dynamisch, immer in Bewegung und mitsamt Bläser-Sample, das den Track in die Tradition des 80er-Hip-Hop bugsiert, ihn aus dem ganzen Poser-Gehabe der übrigen Involvierten heraushält.

Für Legendenstimmung sorgen im Gesamten aber trotzdem nur die Namen. Eminem ist allein auf weiter Flur, wenn es darum geht, seiner Autobiografie auch erstklassige Musik zur Seite zu stellen. Von ihm auf dem Zenit seines Schaffens kommt auch hier wirkliche Qualitätsarbeit, die ihm das alleinige Rampenlicht auf der LP sichert. Der Rest ergeht sich nämlich in schnöden Routineübungen, einem Ansturm des Passablen, der sich mitunter sogar in Richtungen verläuft, die nie etwas mit diesem Album zu tun haben sollten. Und so riecht "8 Mile", das Album, ein bisschen zu sehr nach Namedropping, dem lediglich die nicht zu leugnenden Basisqualitäten der Protagonisten und die Ausnahmeerscheinung mit der falschen Hautfarbe das nötige Fundament verschaffen. Viel mehr wird aber nicht daraus. Weil er auch nicht alles selbst macht, der gutgläubige Dolm.