Erschreckend belanglose Routineübung für das alternde Chamäleon.

"Sein bestes Album seit Scary Monsters!". Wie oft hat man diese Phrase in den letzten Jahren eigentlich gelesen? Bei jedem zweiten Werk des Briten wurde dieser Satz neuerlich ausgegraben und inflationär eingesetzt. Auch beim dreiundzwanzigsten Longplayer, seinem letzten, bevor er sich nach einem Herzinfarkt endlich mal ein bisschen Ruhe gönnte und nach zehn Jahren ein umjubeltes Comeback feiern konnte, wurde das Echo wieder laut. Aber wie viel steckt in diesem Spätwerk, das nur ein Jahr nach Heathen veröffentlicht wurde?

Mit 56 Jahren und einem neu entfachten Ehrgeiz, machte er sich nach diesem Album nämlich sofort wieder an die Arbeit an einen Nachfolger, die ihn neuerlich mit seinem langjährigen Kumpel und Produzenten Tony Visconti zusammenbrachte, mit dem er unter anderem schon Low, "Heroes" oder Scary Monsters kreierte und auf den er Anfang des Jahrtausends wieder zurückkam.

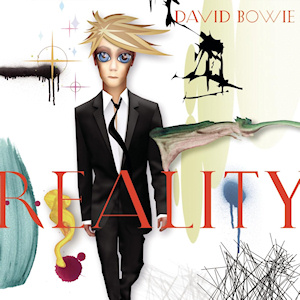

Nun gut, zumindest das Cover ist schon mal ansehnlicher als seine letzten - teils ziemlich verstörenden - Versuche.

Mit New Killer Star bewahrt man sich auch noch seinen vorsichtigen Optimismus, den man jedem noch so belanglosen Bowie-Longplayer entgegenbringen musste. Der klingt überraschend frisch und mit seinem smarten Text und Anspielungen auf 9/11 ("See the great white scar / Over Battery park / Then a flare glides over / But I won't look at that scar") wie man es von 'Ziggy' gewöhnt ist, am Zahn der Zeit.

Das war es dann aber auch erstmal mit der Zuversicht. Auf den folgenden Tracks geht diese angesprochene Frische nämlich sehr schnell in mäßigen Songs und dicker Produktion unter. Never Get Old hätte mit einem besseren Arrangement viel richtig machen können, so hört es sich mit seinen unbrauchbaren Synthies eher gestrig und wie ein trauriges Altersbekenntnis an. Konnte dieser aber gerade noch so bei Laune halten, driftet man bei dem an sich gut zusammengebastelten und mit toller Grundstimmung versehenen, aber dank seiner Länge leider mindestens ebenso langweiligen Melancholiebomber The Loneliest Guy in sanfte Traumwelten ab. Aus denen wird man erst vom ansprechenden, fast schon fröhlichen Days wieder herausgeholt, das mit schöner, anfangs angenehm zurückgelehnter Melodie überzeugen kann.

So plätschert Reality vor sich hin: mal besser und mal schlechter, aber nie so zwingend wie man es vom Mann mit den vielen Gesichtern kennt. Erst gegen Ende nimmt die LP wieder etwas Fahrt auf: auf den rockigen Titeltrack Reality und seine harten Gitarren folgt mit dem jazzigen (beinahe-)Achtminüter Bring Me The Disco King, an dem Bowie schon seit den frühen Neunzigern arbeitete, ein würdiger Abschluss eines Albums, das in seiner Gänze dann doch wie eine Routineübung und kein ernsthafter Versuch, an alte Großtaten anzuschließen, wirkt. Der Closer hält neben großartigem Pianoeinsatz und einer überzeugenden gesanglichen Performance auch die besten, weil düstersten Zeilen parat:

"Memories that flutter like bats out of Hell

Stab you from the city spires

Life wasn't worth the balance

Or the crumpled paper it was written on"

oder der überragende Abschluss:

"Don't let me know when you're opening the door

Close me in the dark, let me disappear

Soon there'll be nothing left of me

Nothing left to release"

Ach ja, noch etwas zur gesanglichen Performance: An der gibt es tatsächlich kaum etwas zu meckern, hat man sogar das Gefühl, sein Gesang ist seinen Glanzleistungen während seiner Hochphase mindestens ebenbürtig, man lasse da mal das überragend vorgetragene Wild Is The Wind von der Station To Station-LP außen vor.

Abgerundet wird die Scheibe jedenfalls noch von einigen Belanglosigkeiten (etwa dem müden Looking For Water mit seinen monotonen Drumbeats) und zwei Covers, die man sich am besten schenken hätte sollen. Nicht, weil Bowie wirklich grottige Ergebnisse zu Tage fördert, sondern weil er sich an großen Songs die Zähne ausbeißt und sie in ein unpassend arrangiertes Korsett zwängt. Ersteres, Pablo Picasso, von den Modern Lovers für ihr selbstbetiteltes Debüt aufgenommen, gerät unter seinen Händen zwar zu einem ansehnlichen Rocker, büßt aber die raue Energie vom Original ein. Deutlich schlimmer sieht‘s aber beim anderen, George Harrisons Try Some, Buy Some aus. Hier stört man sich besonders an der mit Keyboardeinsätzen zugekleisterten Produktion und es kommt niemals diese spirituelle Stimmung auf wie bei Harrisons Cut.

Klingt ja alles in allem furchtbar hart, aber bei einem Künstler mit einem solchen Œuvre darf man sich ja durchaus einiges erwarten. Diese Erwartungen kann Reality bei weitem nicht erfüllen, obwohl ein paar Ausreißer nach oben das ganz große Debakel verhindern. Nein, die dreiundzwanzigste Platte wurde nicht zum besten Album seit Scary Monsters, da kommen einem andere Alben zuvor eher in den Sinn. Dass der 'Thin White Duke' aber immer noch für großartige Musik und stolze Alben steht, bewies uns ja das 2013er Comeback Album The Next Day, zehn Jahre zuvor sah die Realität kurzfristig und teilweise aber anders aus.