von Kristoffer Leitgeb, 22.08.2020

Uncomfortably numb. Lasche Grunge-Imitationen in der Plattitüdenschlacht gegen die eigenen Dämonen.

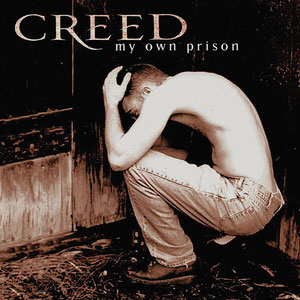

Rechtfertigt ein maximal für fünf Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung präsentes und nunmehr seit fast 20 Jahren daraus komplett getilgtes Kurzzeitphänomen in Bandform wirklich drei Reviews, wenn die Rückschau beinahe ausschließlich Fadesse und Fremdschämen hervorruft? Natürlich nicht! Wie kommt es also dazu, dass das in beispiellos konsequenter Art unterdurchschnittliche und uninteressierte Gespann von Creed nun auch sein Debütalbum hier verewigt wissen darf? Nun, die CD liegt bei mir herum und auch der gemeine Reviewer kennt so etwas wie Inventur - effektiv beinahe eine wöchentliche - und Schlussverkauf und irgendwo dazwischen bemerkt man eben, dass das noch da ist und sich wunderbar auf einen freien Platz in den niederen Ratingregionen macht und so nebenbei das Mindesthaltbarkeitsdatum schon seit Ewigkeiten überschritten hat und deswegen ohnehin weg muss. Mehr an Begründung gibt's nicht, weil schlicht nicht mehr davon da ist. Was nicht zuletzt daran liegt, dass "My Own Prison" nichts tut, außer die bereits bekannten Verhaltensauffälligkeiten der US-Amerikaner einzuzementieren und so zu einem weiteren Baustein in der Unerklärlichkeit ihres überwältigenden Erfolgs zu werden.

Ein natürlicher Impuls, auch bei einer Zeit ihres Bestehens kompromisslos kommerziell wirkenden Band auf deren Debüt ein bisschen mehr Originalität, ein bisschen mehr Mut zum Eigensinn, zur Auffälligkeit, zur inhaltlichen Direktheit zu erwarten, stellt sich dabei schleunigst als ziemlich dümmlich heraus. Creed sind Creed sind Creed und somit auch noch vor der weltweiten Bekanntheit dazu verdammt, sich mit müde dahinwälzendem Hard Rock, der seine Inspiration irgendwo zwischen Soundgarden und Pearl Jam sucht und nicht findet, an einer unpackbaren Aneinanderreihung Plattitüden einer vermeintlich gequälten Seele abzuarbeiten. Der Albumtitel ist in dieser Hinsicht bereits genug des Cringes, auch aufgrund der Tatsache, dass er auch in Form eines Titeltracks zur Leadsingle auserkoren wurde. Bald wird man aber merken, dass die reichlich hölzerne Metapher zu Beginn des Songs, die eigentlich kurz so etwas wie ein soziales Gewissen und gesellschaftskritische Meinungen vermuten lässt, einen trägen Exkurs in das gepeinigte Innenleben von Frontmann Scott Stapp offenbart und doch mit das Beste ist, was die LP so zu bieten hat:

"A court is in session, a verdict is in

No appeal on the docket today

Just my own sin

The walls are cold and pale"

Wenn so etwas schon reicht, kann nicht allzu viel herauszuholen sein. Dem ist auch so, weil sich diese zehn Songs durch die Bank uninteressant und einförmig präsentieren, mit vordergründig harten und rauen, dann aber doch ziemlich kraftlosen und lähmenden Riffs antanzt, aus denen sonst hauptsächlich noch die immerhin phasenweise Dynamik einbringenden Drums von Scott Phillips herausragen. Mark Tremonti, der eigentlich sein Instrument durchaus beherrscht, findet dagegen kaum einmal aus dem Dogma kratziger, bewegungsarmer Riffwände heraus. Tut er es doch, bleibt man aber auch mit großer Kunst unterversorgt und wird eher mit knöchernen Zupfern wie im kompromisslos kitschigen What's This Life For abgespeist. Das bringt es dann nicht mal wirklich zu Weltschmerz, weil Stapps hölzerne Zeilen sich zum einen in irgendeiner Form mit dem Selbstmord eines Freundes beschäftigen sollen, vor allem aber dermaßen vage und antiklimatisch gelungen sind, dass von Emotion keine Spur ist. Vielleicht ist das etwas unfair und in dem Text könnten doch Ansätze eines ehrlichen Gefühls und tatsächlichen Schmerzes stecken, Stapps notorisch mühsame Art, gesanglich gleichzeitig leer, weinerlich und bedeutungsschwanger zu klingen, eliminiert aber jede Chance auf einen Hauch von Authentizität. Immerhin ist das, abgesehen vom komplett belanglos wirkenden In America, auch wirklich der Tiefpunkt. In America klingt deutlich weniger der unverdaulichen Melodramatik ergeben, gibt sich aber dafür mit Zeilen wie "Only in America sexuality is democracy" der Lächerlichkeit preis und verschwendet einen zur Abwechslung mal wirklich der Gesellschaftspolitik gewidmeten Song für fünf Minuten müden Schmalzes, dem auf instrumentaler Ebene jegliches Leben ausgesaugt wird.

Dieses Schauspiel setzt sich prinzipiell über knappe 50 Minuten so fort. Sporadische starke Ansätze, die sich melodisch oder in der Gangart positiv hervortun, sind rar und werden dann auch wie im Falle von Sister nach einer halben Minute von den gewohnten banalen Riffs abgelöst, mit einem höchst unterwältigenden Text versehen und ausgedehnt auf durch die Bank ungesunde Längen von fünf Minuten und mehr. Dieser Überlänge entgeht am deutlichsten Unforgiven, das deswegen und aufgrund der höheren Drehzahl, die Tremonti auch mal etwas aggressivere Töne erlaubt, auch direkt zum gelungensten Moment des Albums wird. Da ist ein bisschen Energie, Kraft und Wut spürbar, mit denen aus dem unspektakulären Sound der Band das Beste herausgeholt wird. Am anderen Ende steht das sechseinhalb Minuten andauernde Torn, trotz wuchtigen Refrains das als Opener die Geduld bereits so sehr strapaziert, dass davon für die übrigen Songs wenig übrig bleibt. Und so gelangt man nach langen Minuten, die je nach Herangehensweise entweder komplett an einem vorbeiziehen oder einen ultimativ schlauchen, bei einem Closer mit Titel One, dessen immerhin passables musikalisches Potenzial wieder einmal durch einen beispiellosen lyrischen Beitrag torpediert wird:

"One, oh one,

The only way is one"

Mit diesem miesesten aller Aufrufe zu einer geeinten, friedlichen Gesellschaft, die mir je untergekommen sind, findet diese LP ein perfekt passendes, unwürdiges Ende. "My Own Prison" ist in seiner Gesamtheit entweder stinklangweilig oder ein schmerzhaftes Relikt aus einer Zeit, in der solcherlei eben für ein paar Millionen verkaufter Einheiten opportun erschienen ist. Dafür hat es auch eindrucksvoll gereicht, Creed wurden kurzzeitig zur den Go-To-Rockern all jener, denen Rock eigentlich zu hart war und die sich etwas spiritistisch angehauchtes Schmerzes- und Hoffnungsgeheul geben wollten. Immerhin waren die US-Amerikaner konsequent schlecht genug, um das auch auf ihrem Debüt genau so zu bieten und nicht erst auf dem Weg zum Welthit jegliche Qualität zu opfern. Stattdessen beweist die Truppe um Scott Stapp schon hier, dass sie in einer gar nicht so fernen Zukunft Fragen nach dem Warum heraufbeschwören wird mit dieser seichten, pseudoemotionalen Suppe akzentfreisten Hard Rocks, dem man die Unglaubwürdigkeit auf Kilometer anhört. Das Debüt der Band fährt damit eigentlich noch am schlechtesten, weil die popmusikalische Verfeinerung noch nicht stattgefunden hat und deswegen die kitschigen, aber dann doch vereinzelt wirksamen Varianten und auch die pflichtschuldigen Härteeinlagen späterer Alben hier kaum auffindbar sind. Wer sich dennoch fragt, wie oft man den diese LP anhören muss, um zu wissen, was dahinter steckt, dem kann nur auf eine Art geantwortet werden: One, oh one / The only way is one....