von Kristoffer Leitgeb, 28.03.2020

Back to the sound of ye old days! Ein Hauch jugendlicher Frische wider die Müdigkeit einer Dekade.

Dass man nichts und niemanden zu früh abschreiben sollte, ist eine der wichtigsten Lektionen in der Ausbildung zum Steuerberater. Es kann einem aber auch in anderen Lebensbereichen durchaus helfen, manchen eine zweite, dritte, vierte oder fünfte Chance zu geben. In 99% denkt man sich am Ende trotzdem noch "I hobs g'wusst!", aber irgendwo muss das eine, einsame Prozent ja auch zu finden sein. Optimisten dürfen also gerne danach suchen, ich übe mich derweil dennoch darin, das AC/DC, das nach "Back In Black" doch noch ein paar Alben gemacht hat, als ziemlich hoffnungslosen Fall zu sehen, wenn es denn tatsächlich um das Longplayer-Format geht. Immerhin sind 30 Jahre ins Land gezogen, seitdem Brian Johnsons erster Auftritt mit der Band eines der größten - und schnellsten - Comebacks der Rockgeschichte bedeutet hat, und in all den Jahren ist nur unterwältigendes Zeug aus dem australischen Hause gekommen. Möchte man zumindest meinen. Doch ein Album gibt es da, das es beinahe noch einmal hinbekommt, ohne nachhallende Hits und riesigen Erfolg trotzdem fast noch einmal an die guten, alten Tage anzuschließen.

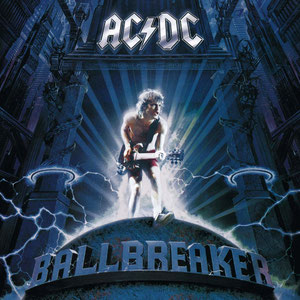

"Ballbreaker" ist dafür eine denkbar ungewöhnliche Wahl, wird doch üblicherweise auf "The Razors Edge" oder "Black Ice" verwiesen, wenn es um eine annäherende Rückkehr zu früherer Stärke geht. Während aber das eine abseits vom großartigen Opener relativ altbacken und fad klingt und das andere abseits vom großartigen Opener noch fader und unpackbar viel länger ist, schafft es die dreizehnte LP der Australier auch nach einem sehr ordentlichen Opener noch starke Songs einzuschieben. Hard As A Rock ist als klassischer Einstieg der direkten Art zu verstehen, als solcher gelungen, wenn auch definitiv nicht überwältigend oder von der langlebigen Eingängigkeit in Thunderstruck-Dimensionen. Trotzdem spürt man Lockerheit, man spürt ein bisschen altbekanntes Flair und einen die Uhr zurückdrehenden Sound, der wieder ein bisschen die dreckigen Seiten des Aussie-Rock beleuchtet. Habe ich noch beim Vorgänger herausgehoben, dass die dortige Produktion erfolgreich zwischen 79er- und 80er-Inkarnation der Band zum Liegen kommt, spürt man das hier noch etwas mehr. Auch hier fängt nichts die Perfektion von "Mutt" Langes dreckiger Härte auf "Highway To Hell" ein, Rick Rubin ist allerdings eindeutig der richtige Mann, um die beiden Pole arenabereiter Größe und bodenständiger Reduktion zu vereinen. Genau das passiert, weswegen man zwar weniger weggeblasen wird, aber alles ein bisschen gritty ist und gleichzeitig locker-flockig runtergespielt daherkommt.

Womöglich ist das das größte Plus des Albums: Die Mannen um Angus Young wirken wieder ein bisschen jünger und agiler, haben dazu Phil Rudd wieder als Drummer an Bord und sind damit erstmals seit über zehn Jahren in Bestbesetzung angetreten. Das macht das Gesamtbild noch etwas harmonischer, sofern Harmonie wirklich das Ziel sein sollte. Naja, es spricht mehr Leben aus den Songs, anstatt hauptsächlich ein angestrengtes Suchen nach alter Form darzustellen. Dazu passt auch, dass die Band sich zwar musikalisch nicht aus ihrer stilistischen Ein-Zimmer-Wohnung bewegt, thematisch aber ungewohnte gesellschaftspolitische Töne anschlägt. The Furor und Hail Caesar wenden sich äußerst simpel, aber gelungen gegen Autoritarismus, Burnin' Alive widmet sich dagegen dem Waco Desaster, das 1993 76 Menschen das Leben gekostet hat. Und so bitter das Thema sein mag, der Groove passt und so auch der wohl stärkste Song des Albums, der mit fast gemütlichem Riff dahinmarschiert und genug Raum bietet für ein paar kleinere Gitarrenkunststückchen, ohne dabei von der starken Hook unnötig abzuweichen.

Dass das eigentlich das Erfolgsrezept eines jeden starken AC/DC-Songs ist, sollte mittlerweile weithin bekannt sein. Insofern trifft es auch hier auf ausnahmslos jeden einzelnen zu, selbst wenn hier und da der Beat ein bisschen schneller ist oder der Ton etwas aggressiver wird. Oft ist das allerdings nicht der Fall, was zu dem merkwürdigen Schluss führt, dass das Album durchaus kraftvoll geraten ist, man sich aber atmosphärisch, tempomäßig und in puncto Härtegrad aber eher lässig gibt. Wohl auch deshalb, hört sich das alles ziemlich angenehm im Vergleich zu manchem vorangegangenen Versuch. Gleichzeitig ist damit natürlich so manche Schwäche des Albums verbunden. "Ballbreaker" ist auch in der Diskographie dieser Band noch auf der monotoneren Seite gelegen, findet schon zu Beginn den richtigen Sound und die dazu passende Gangart, weicht davon aber auch nicht mehr wirklich ab. Lediglich Caught With Your Pants Down erinnert als deutlich schnellere Übung an die Dynamik der 70er, während der träge dahinstampfende Blues Rock von Boogie Man zwar außer einer starken Gitarreneinlage nicht viel hergibt, aber immerhin für eine stilistische Verbreiterung sorgt. Rundum sammelt sich jedoch der sehr ähnlich wirkende Mid-Tempo-Rock, der noch dazu auch innerhalb eines Songs komplett der Kunst immerwährender Wiederholung unterworfen ist.

Die Band weiß ihre vier oder fünf Minuten langen Tracks schon mit ausreichend ins Mikro gekrächzten Refrain-One-Linern zu versehen, dass sich allein damit ein Drittel der Laufzeit füllen lässt. Auch deswegen kommt selbst der Höhepunkt seit über einem Jahrzehnt nicht an einem Haufen durchschnittlichen Materials vorbei. Zu abhängig ist man davon, dass die Hook umgehend ins Ohr findet und Brian Johnson die richtigen paar Wörter ins Mikro bellt. Passiert das nicht, hat man Durchschnittskost wie Love Bomb, The Honey Roll oder im einzigen wirklich unguten Fall etwas ziemlich Abstoßendes wie Cover You In Oil.

Diesmal verhält es sich nur insofern anders, als dass die schwachen Songs nicht so wahnsinnig schwach sind und die guten nicht mehr so selten. Deswegen bekommt man dann auch zum Schluss noch Ballbreaker, das wohl am ehesten das Zeug gehabt hätte, den Leuten einigermaßen lange im Gedächtnis zu bleiben, wäre es denn zur Single geworden. Da das nicht passiert ist, sondern der Closer allen Ernstes als B-Side für Cover You In Oil herhalten musste, ist es an mir, mich an den moderat röhrenden, von den Young-Brüdern gekonnt geschredderten Gitarren und Brian Johnsons immerwährendem "You are a... Ballbreaker!" zu erfreuen, ohne genau zu wissen, warum denn.

Aber das ist ja auch wieder ein Teil der Magie von AC/DC. Von der war bis Mitte der 90er lange Zeit wirklich sehr, sehr wenig zu hören und zu spüren, "Ballbreaker" findet sie aber wenigstens in gemäßigter Dosis wieder. Ganz einfach, weil die Australier in der Besetzung ihres größten Erfolgs und mit Rick Rubin im Produzentensessel einmal mehr einen Schritt zurück in Richtung der 70er zu machen. Natürlich gelingt das nicht gänzlich und von der jugendlichen Angriffigkeit der damaligen Tage ist so ziemlich nichts übrig, das war aber auch mit dem Einstieg Johnsons schon so ziemlich vorbei. Diesmal braucht es diese Angriffigkeit auch gar nicht, weil einen die vorangegangenen Alben gelehrt haben, dass genau die schnell einmal anstrengend gewollt klingt, wenn sie denn nicht mehr so natürlich von der Hand geht. Hier geht man es oft genug fast schon gemütlich an und findet gerade damit ein Mittel, die LP kurzweiliger und weniger verzweifelt wirken zu lassen. Das sollte zwar nicht lange halten, aber immerhin ist es noch einmal gelungen, nachdem schon alles danach ausgesehen hat, als würde man nach den frühen 80ern nie wieder ein gutes AC/DC-Album hören.